Als Abteilungsleiter Werkzeugmaschinentechnik verantwortet und treibt er die fachlich-strategische, finanzielle sowie personelle Entwicklung seiner Abteilung voran. Deren inhaltliche Schwerpunktsetzung stimmt er hierbei vorrangig mit seinen Gruppenleitern und darüber hinaus mit den Geschäftsfeldleitern ab. Zu seinen typischen Aufgaben gehören die Planung und Durchsetzung der fachlich-strategischen Entwicklung seiner Abteilung sowie die Planung und das Management der personellen und finanziellen Kapazitäten. Dazu kommen die Akquise von F&E-Projekten sowie Personalentwicklungsmassnahmen in Abstimmung mit den Mitarbeitenden und Gruppenleitungen.

Kürzere Prozessketten sparen Energie

Energieeffiziente Maschinen und Fabriken

Die Grundvoraussetzung jedes Fertigungsverfahrens ist die Herstellung qualitativ hochwertiger Bauteile. Mit welchen energietechnischen Herausforderungen das einhergeht, erläutern Hendrik Rentzsch und Mark Richter vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU.

Die Tagesschau berichtete kürzlich über ein Recycling-Unternehmen, das wegen der hohen Energiekosten nicht mehr rentabel produzieren kann. Ist das nur ein branchenspezifisches Problem oder mittlerweile traurige Realität?

Rentzsch: Daran knabbert vermutlich derzeit das gesamte produzierende Gewerbe. Wenn wir mit unseren Industriepartnern sprechen, gibt es kaum einen Geschäftsführer, der nicht einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit damit verbringt, die Energiepreise neu zu verhandeln oder Ansätze zu finden, wie er mit weniger Energie gleich viele Güter oder Waren produzieren kann.

Richter: Die Energiekosten sind lediglich ein Aspekt, der die Unternehmen umtreibt. Ein anderer ist die Verfügbarkeit von Energie. Immer häufiger ist die Rede von der energetischen Souveränität beziehungsweise wie sicher der Energiebezug überhaupt ist? Für zusätzlichen Aufwand sorgt die zunehmende Forderung zur Nachhaltigkeit, damit verbunden die Nachweise für die Ökobilanzierung, also wie grün und wie sauber zum Beispiel die eingesetzte Energie ist.

Über Hendrik Rentzsch

Über Mark Richter

Als Geschäftsfeldleiter «Klimaneutraler Fabrikbetrieb» verantwortet er die fachlich-strategische Entwicklung seines Geschäftsfelds. Fokus ist dabei die inhaltliche Schwerpunktsetzung im Geschäftsfeld und die Verortung der daraus abgeleiteten Einzelthemen in den Abteilungen seines Wissenschaftsbereiches. Zu seinen typischen Aufgaben zählen die Ansprache, Akquise und Betreuung von Gross- und Neukunden, die Koordinierung der Akquise von Grossprojekten, strategische Planungen zur Weiterentwicklung des Wissenschaftsbereiches sowie die Vertretung des Institutsleiters in Gremien, Verbänden und Allianzen ausserhalb des Instituts.

Energieeffizienz: Hype oder nachhaltig?

Ist die Energieeffizienz ein vorübergehender Hype oder kommen Maschinenbauer zukünftig nicht mehr darum herum, sich mit diesem Thema zu befassen?

Rentzsch: Die Energieeffizienz war schon einmal in den Jahren 2008 und 2009 zur Zeit der Finanzkrise ein Thema. Nun kommt das gesteigerte ökologische Bewusstsein als zusätzlicher Treiber hinzu – und das wird bleiben. Der Endverbraucher gibt also den Takt vor, weshalb sich das produzierende Gewerbe damit nachhaltig befassen und in dessen Folge effizientere Maschinen und Prozesse fordern wird.

Das Fraunhofer IWU optimiert unter anderem umformende, spanende und fügende Fertigungsverfahren. Was sind denn bei diesen einzelnen Verfahren energietechnisch die grössten Herausforderungen?

Rentzsch: Die Grundvoraussetzung ist immer die gleiche, nämlich dass am Ende ein qualitativ hochwertiges Bauteil herauskommen soll. Ein Thema hierbei ist über alle Bereiche hinweg eine Verkürzung der Prozessketten, also mit möglichst wenigen Herstellungsschritten ein Bauteil zu fertigen.

Ein anderer Punkt ist eine effiziente Nutzung des eingesetzten Materials, um den Abfallanteil zu reduzieren. Zwar wird der Abfall in der Metallzerspanung recycelt, aber die Wiederaufbereitung benötigt ebenfalls Energie. Ausserdem sind überall sichere und robuste Prozesse gefordert, um die Ausschussquote zu reduzieren, da auch die Fertigung von Schlechtteilen Energie bedarf. Hinzu kommen zu jedem dieser Fertigungsverfahren ganz spezielle, Prozess-spezifische Herausforderungen.

Energieverbrauch und Energiemix vorhersagen

Nennen Sie doch bitte ein Beispiel für einen von Ihnen optimierten Prozess?

Richter: Im Bereich der Warmumformung haben wir den Energieeinsatz optimiert, in dem wir die Produktionsplanung und -steuerung mit der Energiebereitstellung und -nutzung verknüpften. Dabei haben wir zunächst den Energiebedarf der Produktion für die jeweils kommenden fünf Tage ermittelt und diese Vorhersage mit den Daten zur Energieversorgung abgeglichen. Unter Einbeziehung von Wetterdaten lässt sich zum Beispiel vorhersagen, wann wie viel erneuerbare Energien zur Verfügung stehen werden und in welchem Energiemix die Produktion bestmöglich versorgt werden kann.

Dieser Ansatz sorgt nicht nur für eine Effizienzsteigerung, sondern wirkt sich auch unmittelbar auf die Kosten aus. Der Hersteller kann so nämlich entscheiden, ob er die erneuerbaren Energien «vor der Haustür» nutzt oder aber lieber grünen Strom zum am Fertigungstag prognostizieren Preis einkauft. In diesem Zusammenhang ist auch die Energieträgersubstitution ein Aspekt, beispielsweise, ob der Stahl vor dem Umformen mit Gasbrennern oder mittels elektrischer Induktion erwärmt wird.

Die Energieträgersubstitution setzt aber doch verschiedene Infrastrukturen voraus, um entscheiden zu können, für welches Verfahren die benötigte Energie gerade günstiger ist. Ist das nicht arg teuer?

Richter: Hätten wir diese Frage vor drei bis vier Jahren diskutiert, wären wohl die allermeisten der Ansicht gewesen, dass das undenkbar sei. Mittlerweile ist man für solche Fragen deutlich offener. Es geht ja nicht nur um die Kosten für die Energie, sondern auch um deren Verfügbarkeit. Für den vergangenen Winter wurden zum Beispiel Notfallpläne ausgearbeitet, welche Endverbraucher zuerst abgestellt werden, wenn das Gas knapp werden sollte – um vorbereitet zu sein.

Rentzsch: Ich hätte noch etwas Plakatives zur Prozesskettenverkürzung. Bislang ist es üblich, die Lager von Antriebskomponenten nach dem Drehen noch zu schleifen, um die hohen Anforderungen an die Oberflächengüte zu erreichen. Inzwischen wird zunehmend über entsprechende Hartbearbeitung die Oberflächen- und die Massgenauigkeit im Drehprozess erreicht, sodass abschliessend das Schleifen entfallen kann. Das ist ein Paradebeispiel für eine Prozesskettenverkürzung, da vereinfacht gesprochen ein kompletter Arbeitsschritt entfällt.

Ein anderer Trend geht in Richtung der Trockenbearbeitung von Werkstücken, um die Kühlschmierstoffbereitstellung und -aufbereitung als grosse Energieverbraucher aus dem Prozess zu verbannen. Dabei möchte man den Kühlschmierstoff gezielt an die Werkzeugspitze bekommen, Stichwort «Minimalmengenschmierung». Ein anderer Ansatz ist es, die Werkzeuge so zu optimieren, dass viele Bearbeitungsprozesse komplett ohne Kühlschmierstoff auskommen.

Sichere Energieversorgung rückt in den Mittelpunkt

Ein weiteres Feld des Fraunhofer IWU ist die Entwicklung leistungsfähiger Verfahren für ein hochflexibles Energie- und Lastenmanagement. Was gibt es aus diesem Bereich zu sagen?

Richter: Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Energieversorgung in Deutschland rückt insbesondere für Unternehmen der industriellen Produktion beim Thema Energie neben den Kosten und der CO₂-Neutralität verstärkt die sichere Versorgung in den Mittelpunkt. Gerade der fortschreitende dezentrale Ausbau erneuerbarer Energien sowie der Wunsch nach höheren Eigenversorgungsgraden von Industrieunternehmen verlangt nach zunehmend dezentral und hierarchisch organisierter Steuerung und Regelung des Energiesystems in den unteren Verteilungsebenen. So braucht es in Fabriken zunehmend aktives Energiemanagement – das bedeutet, aktiv Energieströme zwischen Energiequellen, -senken, -wandlern und -speichern zu steuern beziehungsweise zu regeln. Wir entwickeln derartige Managementsysteme, um Unternehmen effizient, bedarfsgerecht, kostenoptimal und nachhaltig mit Energie zu versorgen.

Welchen Tipp haben Sie für (Werkzeug-) Maschinenbauer, die ihre Maschinen (energie-) effizienter gestalten wollen?

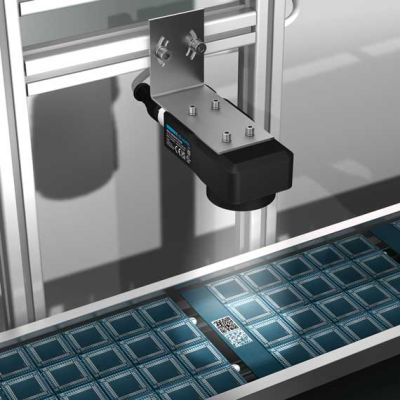

Rentzsch: Die Maschinen sind in ihren Kernkomponenten bereits weitestgehend ausgereizt. Sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle, insbesondere in den Peripheriesystemen, noch ein paar Potenziale heben. Den grösseren Hebel sehen wir zukünftig in optimierten Betriebsstrategien für die Maschinen. Vor allem die Überwachung der Maschine selbst sowie der auf ihr ausgeführten Prozesse wird ein Schlüssel dafür sein. Hier werden Digitalisierung und KI eine grosse Rolle spielen.

Für den gesamten Maschinenpark sehen wir darüber hinaus die Einbindung von Maschinen in ein aktives Energiemanagement als zukünftigen Weg. Natürlich verlangt auch diese Strategie entsprechende Überwachungsansätze für Leistungs- und Energiekenngrössen sowie nach Schnittstellen, um diese automatisch erfassen und auch beeinflussen zu können.

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten

Impressum

Autor: Markus Back

Bildquelle: Fraunhofer

Redaktionelle Bearbeitung: Technik und Wissen

Informationen

Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

www.iwu.fraunhofer.de

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: